« Quelle vie doit-on mener ?

La vie que l’on aime. »

Virginia Woolf, Journal (Jeudi 24 mars 1932)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Quelle vie doit-on mener ?

La vie que l’on aime. »

Virginia Woolf, Journal (Jeudi 24 mars 1932)

1931. Virginia Woolf note plusieurs résolutions dans son Journal : « D’abord, n’en prendre aucune. Ne pas s’engager. / Ensuite, défendre ma liberté et me ménager ; ne pas m’obliger à sortir, mais rester plutôt seule à lire tranquillement dans l’atelier… / Mener Les Vagues à bonne fin. » Un jour en prenant son bain, elle a l’idée d’écrire une suite à Une chambre à soi, un livre « qui traiterait de la vie sexuelle des femmes » ; cette perspective l’excite tellement – il pourrait s’appeler « The Open door (La porte s’ouvre) » – qu’il lui faudra plusieurs jours pour continuer Les Vagues et cesser d’y penser obsessionnellement (ce sera Trois Guinées).

Virginia Woolf et sa nièce Angelica Bell, 1932

Après avoir reçu Aldous et Maria Huxley de passage en Angleterre, elle se sent peu de chose en comparaison avec ces voyageurs infatigables (Indes, Amérique, France, projet de voyage en U.R.S.S.), s’autocritique. « Mes vantardises me nuisent ; ce que je suis en réalité demeure inconnu. » Elle attribue ses remous intérieurs aux Vagues qu’elle vient enfin de terminer.

Puis Arnold Bennett meurt (d’une fièvre typhoïde « contractée en buvant l’eau d’un robinet à Paris » indique une note en bas de page), quelqu’un qu’elle jugeait « authentique », même s’il la dénigrait : « Un élément de la vie, et même de ma propre vie, pourtant si éloignée de la sienne, disparaît. C’est cela qui m’affecte. » Plusieurs décès sont rapportés dans ce volume 5 du Journal, et chaque fois, elle en ressent l’onde de choc.

Pour leur voyage en France en avril 1931, les Woolf ont du temps très humide et froid. Virginia commente les étapes, les paysages, observe les gens. Heureusement, ils ont une « délicieuse journée de printemps » pour visiter le château de Montaigne – « Au-dessus de la porte : Que sçais-je ? »

En mai : « Un quart d’heure. Oui, et que dire en un quart d’heure ? Le livre de Lytton : très bon. C’est le genre où il excelle. » (Portraits en miniature et autres essais) En juin : « Un été du genre sombre. Le nuage qui planait sur La Rochelle en avril plane encore sur Londres. Malgré cela et grâce à mes bonnes résolutions, j’ai mené une vie pleine d’imprévus et plus stable que d’ordinaire. »

Le travail de correction des Vagues avance, interminable. Le 17 juillet : « j’ai, une fois de plus et pour la dix-huitième fois, recopié les phrases du début. L. lira le manuscrit demain et j’ouvrirai ce cahier pour consigner son verdict. » Elle l’appréhende, le livre lui a coûté beaucoup d’efforts. Puis le soulagement : « C’est un chef-d’œuvre », a dit Leonard, même s’il trouve les cent premières pages très difficiles.

Les vacances à Monks House (août et septembre) sont bien méritées. Là-bas, elle devra encore corriger les épreuves. Et puis supporter la tension habituelle des critiques, qu’elle redoute. Un jour : « Oh ! mais ce matin je suis comme une abeille dans le lierre en fleur ; ne puis écrire tant je suis contente. » John Lehmann a aimé son livre – son avis la rassure – et ce sera ainsi tout l’hiver ; tantôt elle se sent « une corde de violon bien tendue », tantôt « tremblante de plaisir ». « Bon, continuons ce journal égocentrique », ironise-t-elle en octobre. Les Vagues battront le record de ses ventes (9400 exemplaires en décembre).

La fin de l’année est assombrie par de mauvaises nouvelles de Lytton Strachey, très malade. Virginia Woolf enregistre les hauts et les bas, espère qu’ils pourront à nouveau rire ensemble. En janvier 1932, elle aura cinquante ans : « et parfois j’ai l’impression d’avoir déjà vécu deux cent cinquante ans, et parfois que je suis encore la passagère la plus jeune de l’autobus. » Le 22 : « Lytton est mort hier matin. (…) Le sentiment que quelque chose s’est éteint, a disparu, c’est cela qui m’est si intolérable : l’appauvrissement. »

Après avoir terminé sa Lettre à un jeune poète : « Ecrire me devient de plus en plus difficile. » En travaillant pour le second Manuel de lecture, elle note dans son Journal qu’elle ne peut indéfiniment « essorer (ses) phrases pour les débarrasser de leur eau ». La mort de Lytton amène toutes sortes de réflexions sur l’écriture, la célébrité. On ne lui a pas fait de funérailles (par refus des conventions). « Et nous continuons… »

En mars, les Woolf rendent visite à Carrington à Ham Spray. Après qu’ils sont montés à l’étage pour regarder la vue que Lytton avait de la fenêtre, Carrington éclate en sanglots. Ils l’invitent à venir les voir, elle répond : « Oui, je viendrai… ou peut-être que non. » Le lendemain, elle se tire dessus et meurt quelques heures plus tard. 24 mars : « Je suis heureuse d’être en vie et triste pour les morts ; je ne comprends pas pourquoi Carrington a mis fin à tout ceci. »

En avril, ils vont en Italie puis en Grèce, ce sont leurs meilleures vacances depuis des années : « J’ai besoin de me faire cuire au soleil, besoin qu’on me ramène à ces gens bavards, amicaux, simplement pour vivre, pour parler ; non pour lire et écrire. » De retour à Londres, la dépression la reprend puis la lâche et la laisse « fraîche et tranquille ».

On pourrait faire la liste de ses « Je n’aime pas… » : « … dîner chez Clive », « … les vieilles dames qui s’empiffrent ». Si elle le note rarement, l’état du monde l’inquiète, Maynard dit que l’Europe est « au bord de l’abîme ». Virginia aspire aux « vacances de fin de semaine, tous les quinze jours », à Rodmell. Elle est sujette à des évanouissements, doit se reposer. « Immunité », voilà ce qu’elle souhaite : « un état d’exaltation calme, désirable » qu’elle pourrait atteindre plus souvent, à condition de ne pas trop en faire.

Une autre disparition, en août, l’amène à cette conclusion : « ne pas laisser nos amis s’éloigner ». Mais elle se sait souvent morose, irritable, aspirant à la solitude. Une belle journée, et le moral remonte. Le 2 octobre : « Je ne crois pas que l’on vieillisse. Je crois que l’on modifie son aspect face au soleil. De là mon optimisme. Et pour me transformer maintenant, être plus pure, plus saine, il faut que je me débarrasse de cette vie facile et improvisée : les gens, la critique, la renommée ; toutes ces écailles brillantes pour rentrer en moi-même, me concentrer. »

Ainsi naît un nouveau projet, The Pargiters (Les années) : « Il devra tout englober : sexualité, éducation, manière de vivre, de 1880 à nos jours ; et mettre à franchir les années toute l’agilité et la vigueur du chamois qui bondit par-dessus les précipices. » 1932 s’achève avec l’achat d’une nouvelle voiture (Lanchester) et une humeur épicurienne : « Si l’on ne se détend pas un peu pour faire le point et dire à l’instant présent, à cet instant même qui passe : Attarde-toi, tu es si beau ! qu’y aura-t-on gagné à l’heure de mourir ? Non : Arrête-toi, instant qui passe. Personne ne le dit assez souvent. On se hâte toujours. Je vais maitenant rentrer pour voir L. et dire à l’instant qui passe : Attarde-toi. »

1933. Virginia Woolf, en écrivant Flush (le chien de la poétesse Elizabeth Barrett Browning), ne cesse d’imaginer The Pargiters. Elle voit du monde, étudie l’italien. Fin avril, elle décrit Bruno Walter qui leur a parlé « d’un certain poison » nommé Hitler. En mai, ils retournent en Italie, visitent Sienne. En juillet, elle parle de ses « variations d’humeur, dont beaucoup sont laissées sous silence », et du « désir de mort comme autrefois ». Serait-ce de vivre dans deux mondes à la fois, « le roman et la vie réelle » ? Son bonheur est volontaire et elle insiste souvent sur leurs jours heureux, mais la vie reste fragile.

Relire le Journal de Virginia Woolf – 8

Relire le Journal de Virginia Woolf – 7

Relire le Journal de Virginia Woolf – 6

Relire le Journal de Virginia Woolf – 5

Relire le Journal de Virginia Woolf – 4

Relire le Journal de Virginia Woolf – 3

« Dès qu’elle [Lily] levait les yeux et les apercevait [les Ramsay] elle était envahie par ce qu’elle appelait « l’état d’amour ». Ils appartenaient aussitôt à cet univers irréel qui vous pénètre et vous transporte et qui est le monde vu à travers les yeux de l’amour. Le ciel s’attachait à eux ; les oiseaux chantaient à travers eux. Et, chose plus passionnante encore, elle sentait en outre, en voyant Mr. Ramsay s’avancer puis battre en retraite, et Mrs. Ramsay s’asseoir avec James à la fenêtre, et le nuage se mouvoir, et l’arbre s’incliner, que la vie, à force d’être faite de ces petits incidents distincts que l’on vit un à un, finit par faire un tout qui s’incurve comme une vague, vous emporte et, retombant, vous jette violemment sur la grève. »

« Dès qu’elle [Lily] levait les yeux et les apercevait [les Ramsay] elle était envahie par ce qu’elle appelait « l’état d’amour ». Ils appartenaient aussitôt à cet univers irréel qui vous pénètre et vous transporte et qui est le monde vu à travers les yeux de l’amour. Le ciel s’attachait à eux ; les oiseaux chantaient à travers eux. Et, chose plus passionnante encore, elle sentait en outre, en voyant Mr. Ramsay s’avancer puis battre en retraite, et Mrs. Ramsay s’asseoir avec James à la fenêtre, et le nuage se mouvoir, et l’arbre s’incliner, que la vie, à force d’être faite de ces petits incidents distincts que l’on vit un à un, finit par faire un tout qui s’incurve comme une vague, vous emporte et, retombant, vous jette violemment sur la grève. »

Virginia Woolf, La promenade au phare

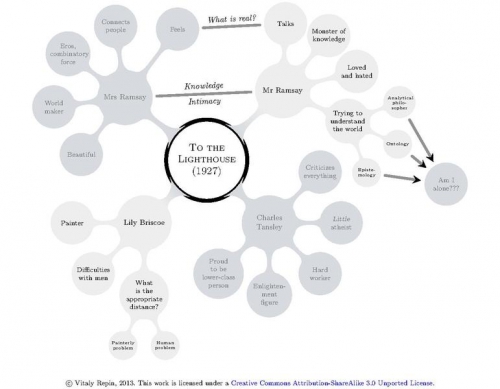

Le phare occupe peu de place sur la couverture de mon vieux livre de poche, la brume y efface la ligne d’horizon, sous un soleil jaune : La promenade au phare (To the Lighthouse, 1927) de Virginia Woolf est un roman de mer et de terre, et, osons l’écrire, surtout de mère et de père. Mrs. Ramsay répond « oui » à son fils James, six ans – « s’il fait beau demain » – et le voilà rempli d’« une joie extraordinaire » à l’idée de s’approcher enfin du phare, « la merveille contemplée depuis des années et des années ». L’expansion de cette joie d’enfant se termine brutalement à la page suivante : « Mais, dit son père en s’arrêtant devant la fenêtre du salon, il ne fera pas beau. »

« La fenêtre », première partie de La promenade au phare et la plus longue, insiste d’emblée sur la personnalité de Mr. Ramsay, « maigre comme un couteau, étroit comme une lame, avec le sourire sarcastique que provoquaient en lui non seulement le plaisir de désillusionner son fils et de ridiculiser sa femme, pourtant dix mille fois supérieure à lui en tous points (aux yeux de James), mais encore la vanité secrète tirée de la rectitude de son propre jugement. Ce qu’il disait était la vérité. C’était toujours la vérité. »

Virginia Woolf a déjà une vision très claire du roman en 1925 : « Mais le thème est peut-être sentimental, en effet : le père, la mère, l’enfant dans le jardin : la mort ; la promenade en bateau jusqu’au phare. Je crois cependant qu’une fois lancée je l’enrichirai de mille et une façons ; je l’épaissirai, je lui donnerai des branches et des racines que pour l’instant je ne perçois pas encore. Cela pourrait être un concentré de tous les personnages ; et de l’enfance, avec aussi cette chose impersonnelle que mes amis me défient d’y mettre : la fuite du temps et ce qui en découle : une rupture d’unité dans mon dessein. Ce passage-là (je conçois le livre en trois parties : 1. à la fenêtre du salon ; 2. sept ans plus tard ; 3. la promenade) m’intéresse beaucoup. » (Journal, Lundi 20 juillet)

J’ai pensé à Proust en retrouvant ici les émotions d’un petit garçon choqué par ce qui vient contrarier la bienveillance maternelle à son égard, et tout au long de ce roman. Dans leur maison près de la mer où ils passent l’été, les Ramsay et leurs huit enfants accueillent des invités parmi lesquels Lily Briscoe, 33 ans. La jeune femme peint ; elle incarne, malgré ses échecs, l’aspiration à créer, à représenter l’instant, l’espace, la vie. S’il est « impossible de prendre sa peinture très au sérieux », « c’était là une petite créature indépendante et Mrs. Ramsay l’aimait à cause de cela. »

En se regardant dans la glace, celle-ci voit « à cinquante ans, ses cheveux gris et sa joue creuse », alors que les autres perçoivent son extraordinaire rayonnement en tant que mère et maîtresse de maison. La sœur de Virginia Woolf, en lisant La promenade au phare, est bouleversée d’y retrouver leur mère si présente : « Elle a vécu le livre : a trouvé presque pénible cette résurrection des morts » (Journal, Lundi 16 mai 1927). Celle-ci, ou du moins Mrs. Ramsay, admire son mari philosophe, malgré son caractère tranchant, et quand elle s’émerveille de « la grande assiettée d’eau bleue » posée devant elle et du « Phare austère et blanc de vieillesse » au loin, c’est encore à lui qu’elle pense : « C’était là la vue qu’aimait son mari, dit-elle en s’arrêtant, tandis que ses yeux prenaient une couleur plus grise. »

En relisant ce roman, à la trame si simple et à la vision si complexe qu’on se demande comment en parler, j’ai été frappée, sans doute plus qu’à la première lecture, par les répétitions qui rendent cet étirement de la vie au fil des jours, des leitmotivs comme « Erreur, erreur fatale ! » (Mr. Ramsay hurle des mots, des vers quand il se promène) ou « la beauté » de sa femme, incomparable, qui fascine tous les autres : « Elle était femme, et en conséquence, on venait naturellement la trouver, toute la journée, tantôt pour une chose et tantôt pour une autre (…) ; elle avait souvent l’impression de n’être qu’une éponge imbibée d’émotions humaines. »

L’observation de ce qui se passe entre les êtres, entre les hommes et les femmes, occupe une grande place dans ce tableau vivant qu’est La promenade au phare. Du point de vue de Mrs. Ramsay, le plus souvent, dans la première partie : « Il y avait dans Lily une veine de quelque chose ; une flamme de quelque chose ; de quelque chose bien à elle que Mrs. Ramsay aimait en vérité beaucoup, mais qui, elle le craignait, ne plairait à aucun homme. »

Virginia Woolf montre son héroïne toute en sensibilité, attentive à ce qui accorde ou désaccorde, accueillant les mille éclats d’une journée ordinaire comme un prisme. Chacun, même au milieu des autres, est seul dans ses pensées, ses émotions. Pourquoi et comment fait-on tel geste, dit-on telle ou telle chose, et quelles en sont les répercussions autour de soi ? Comment percevons-nous le monde, la vie ?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/LighthouseMap.pdf

Quand Mrs. Ramsay ne sera plus là, elle y sera encore, dans cette maison un temps à l’abandon puis réveillée, dans ce jardin, ces nuits, ces jours, ces tempêtes… La promenade tant rêvée par James est à jamais perdue, même quand Mr. Ramsay l’organise dix ans plus tard pour deux de ses enfants qui n’en veulent plus. La jeune Cam, regardant la mer et l’île, fidèle au pacte passé avec son frère James, se tait et répète en elle-même le vers souvent cité par son père : « nous pérîmes, chacun tout seul ». Quant à Lily Briscoe, restée dans le jardin des Ramsay, elle aura sa « vision » et mettra la dernière touche à sa toile.

Une lecture commune à l'invitation de Claudialucia (Ma Librairie)

« Pendant ma promenade, je me suis dit que je commencerais par le commencement. Je me lève à huit heures et demie et traverse le jardin. Ce matin, le temps était à la brume, et j’avais rêvé d’Edith Sitwell. Je me débarbouille et je vais m’attaquer au petit déjeuner qui est servi sur la nappe à carreaux. La chance aidant, j’aurais peut-être une lettre intéressante ; aujourd’hui, il n’y en avait aucune. Ensuite je prends un bain et je m’habille, puis je viens ici pour écrire ou corriger pendant trois heures, étant interrompue à onze heures par Leonard qui m’apporte du lait et parfois les journaux. A une heure, déjeuner (aujourd’hui petits pâtés rissolés et flan au chocolat.) Après déjeuner, court moment de lecture et cigarette et vers deux heures je chausse de gros souliers, je prends Pinker en laisse et je sors. Cet après-midi j’ai gravi la colline d’Asheham pour m’asseoir une minute ou deux au sommet et puis je suis rentrée en longeant la rivière. Thé à quatre heures environ. Puis je viens écrire quelques lettres ici, suis interrompue par le courrier (qui contient une nouvelle proposition pour des conférences) ; ensuite je lis un livre du Prélude et la cloche ne tardera pas à sonner. Nous dînerons et puis nous écouterons de la musique ; je fumerai un cigare ; nous lirons (du La Fontaine, ce soir, je pense), puis les journaux… Ensuite, au lit ! »

« Pendant ma promenade, je me suis dit que je commencerais par le commencement. Je me lève à huit heures et demie et traverse le jardin. Ce matin, le temps était à la brume, et j’avais rêvé d’Edith Sitwell. Je me débarbouille et je vais m’attaquer au petit déjeuner qui est servi sur la nappe à carreaux. La chance aidant, j’aurais peut-être une lettre intéressante ; aujourd’hui, il n’y en avait aucune. Ensuite je prends un bain et je m’habille, puis je viens ici pour écrire ou corriger pendant trois heures, étant interrompue à onze heures par Leonard qui m’apporte du lait et parfois les journaux. A une heure, déjeuner (aujourd’hui petits pâtés rissolés et flan au chocolat.) Après déjeuner, court moment de lecture et cigarette et vers deux heures je chausse de gros souliers, je prends Pinker en laisse et je sors. Cet après-midi j’ai gravi la colline d’Asheham pour m’asseoir une minute ou deux au sommet et puis je suis rentrée en longeant la rivière. Thé à quatre heures environ. Puis je viens écrire quelques lettres ici, suis interrompue par le courrier (qui contient une nouvelle proposition pour des conférences) ; ensuite je lis un livre du Prélude et la cloche ne tardera pas à sonner. Nous dînerons et puis nous écouterons de la musique ; je fumerai un cigare ; nous lirons (du La Fontaine, ce soir, je pense), puis les journaux… Ensuite, au lit ! »

Virginia Woolf, Journal (Jeudi 22 août 1929)